「成年後見」についてのマンガの連載です。

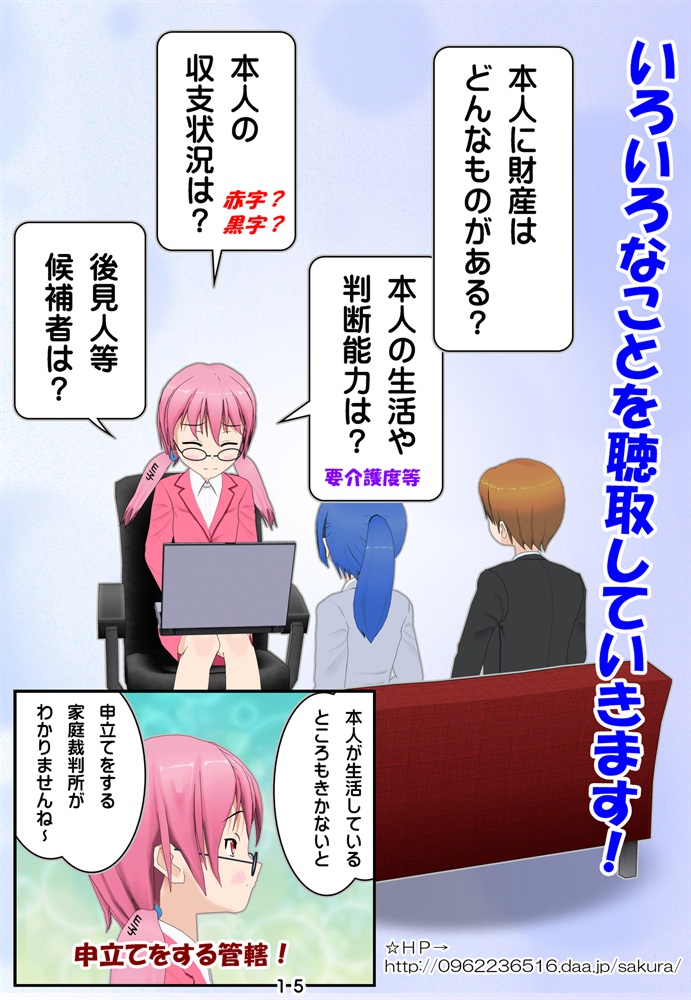

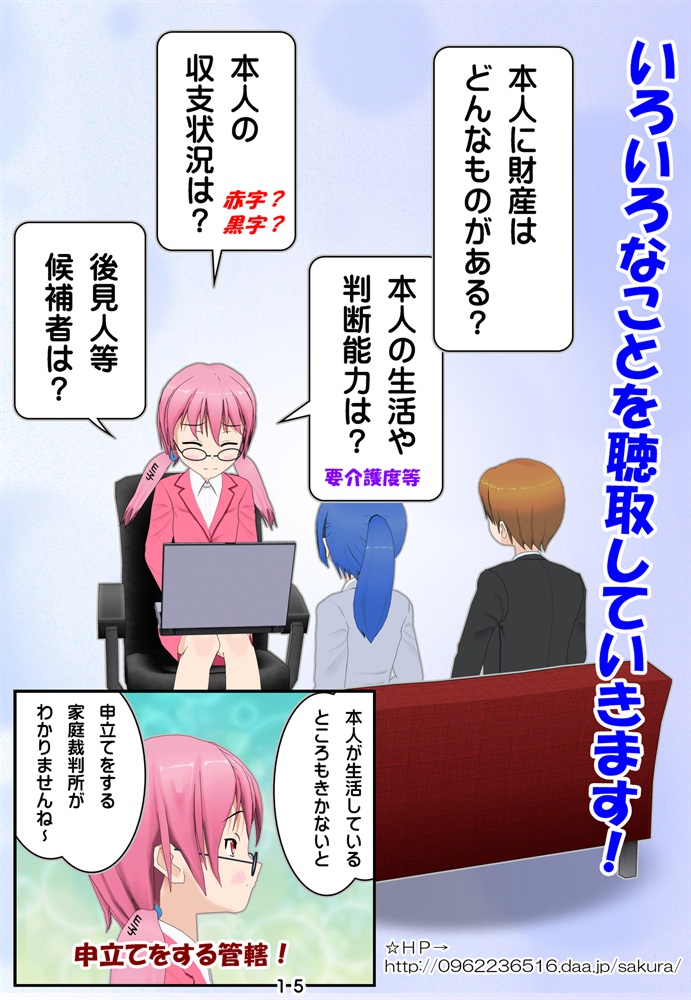

今回のシリーズは、「成年後見」についての聴き取りのお話になります。

後見制度を利用できるかどうかは、「診断書」をみてみないとわかりませんね。

「診断書」により「後見申立」「保佐申立」「補助申立」のうちいずれかの申立をすることになります。

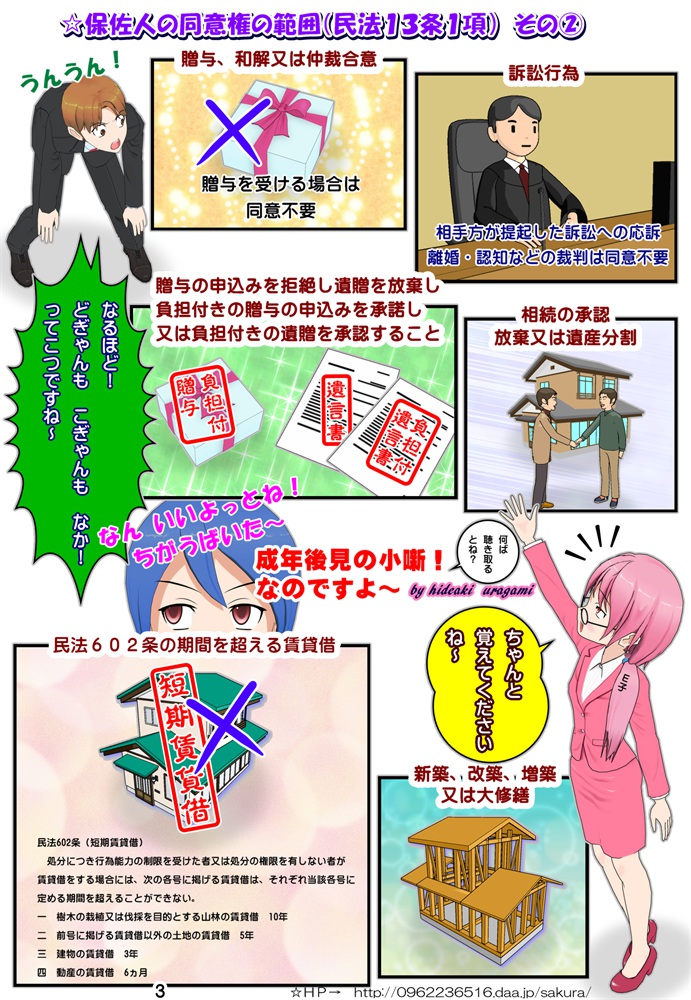

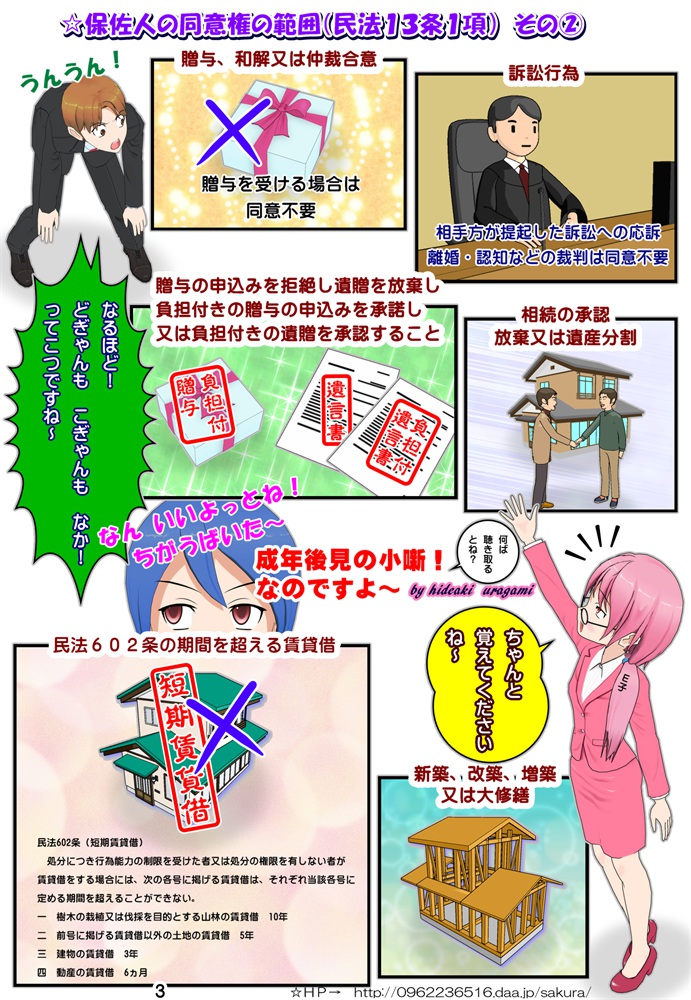

保佐人とは、判断能力が著しく不十分な人の権利や財産を守るため、その人が財産上の重要な行為をするときに、その人の利益になるかなどを判断して同意を与えたり,同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人ですね。

うーん・・・実にわかりにくい!!

「同意権」の内容を覚えるのは・・・・たいへんですね~

申立をすれば、保佐人にさらに「同意権」「代理権」の内容を追加することができますよ~

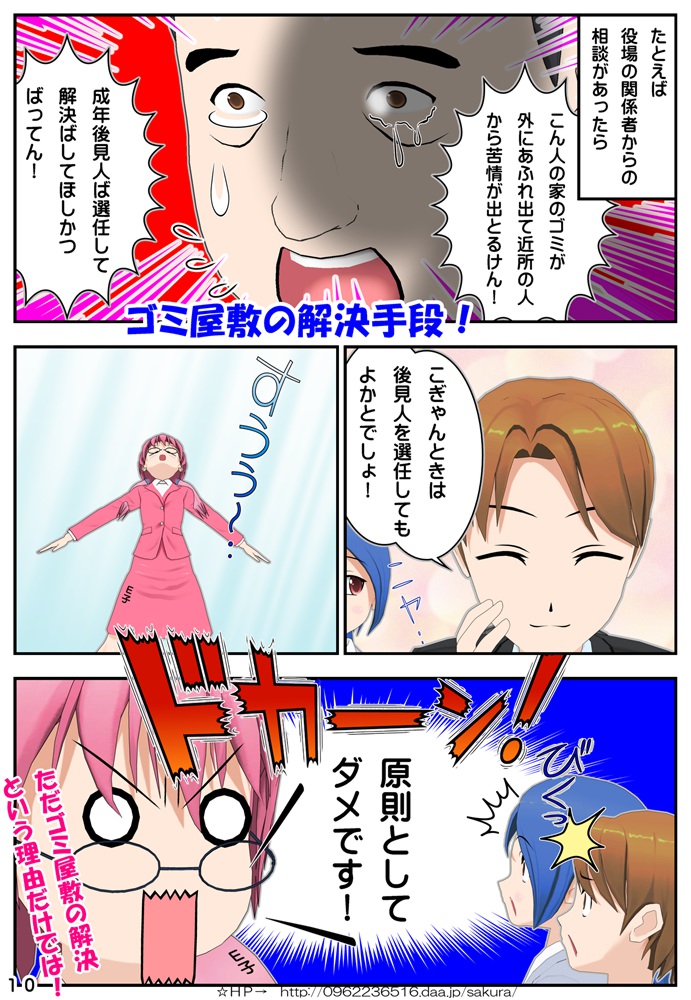

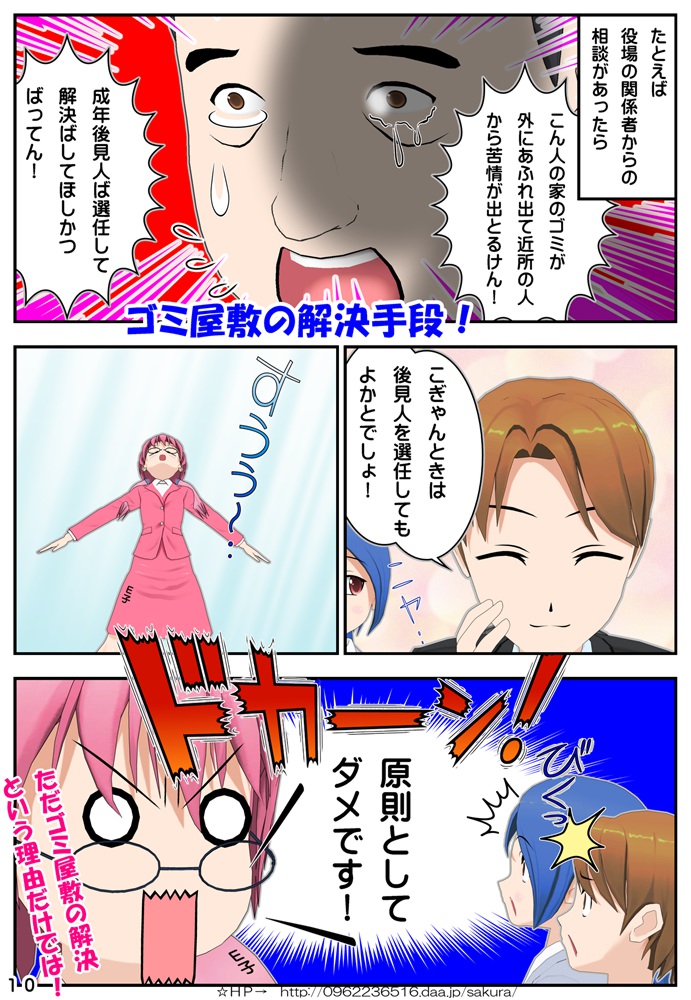

申立ての動機は、本人のためでないことが多いですね。

申し立てをすることにより利益を得ようとする方が相談に来られたりします。

「ととさん(標準語訳:父親)の不動産を売ろかねと思って不動産のとこに行ったら、成年後見人ば選任したらでくるばい!と言われたばってんが・・・」

という人がやってきたり

「亡くなった かくさん(標準語訳:母親)の土地の遺産分割ばしたか(標準語訳:遺産分割をしたい)!けん、遺産分割の時だけ認知症の長男の成年後見人ば選任してもろて、終わったら辞めてもらいたかね。」

↑

成年後見人は選任されたら、判断能力が回復しない限り本人が死ぬまで辞めることができないので要注意です!

そういえば、「成年後見の申立て」の相談だけでやってくる方は少ないですね。

「遺産分割」とか「不動産売買」の相談の中で「成年後見」の話で出てくることが多いです!

「遺産分割」では認知症の人(被後見人)を守るために、その法定相続分を確保するような内容にしなければいけません!

後見制度は、被後見人等(認知症の等判断能力の低下した人を)を守るための制度なので、親族の利益のために利用すべきではありません。後見制度に対して不満を持つ方は、この点を誤解する人が多いと思います。

「後見人が親(被後見人)の預貯金通帳を取り上げた!これまで親(被後見人)の年金で暮らしていたのに。」

・・・・等々

そうそう、後見人になってみてわかったことが、「何でもできるわけではない!」ことですね。

権限が与えられているとはいえ、「何でもしちゃいけない!」ことを実感しました。

後見人が注意しなければならないこととして、本人と親族との関係があります。

司法書士は何でもできるわけではないので、時には親族に協力してもらわないといけないことがあります。親族との良好な関係を構築することも大切な事なのです。

後見人は就任すると情報を収集していきますが、特に重要な情報のソースは家庭裁判所の事件記録になります。申立書やその添付書類なのですね。

選任される後見人に役に立つように、充実した内容の申立書等の作成を心掛けています。

もっともっとお話ししたいことがありますが、それはまた次回ということで・・・

つづく・・・

2020年1月15日 更新

欠格事項がなくなったので、マンガ13頁及びその関係個所削除